2025年4月29日下午,“中国传统史学名著导读”系列讲座第四讲在北京大学图书馆北配楼科学报告厅举行。北京大学中国古代史研究中心暨历史学系教授罗新以“故都的斜阳余晖:《洛阳伽蓝记》导读”为题,带领读者走进这部北朝奇书,探寻历史尘埃中的文明记忆。

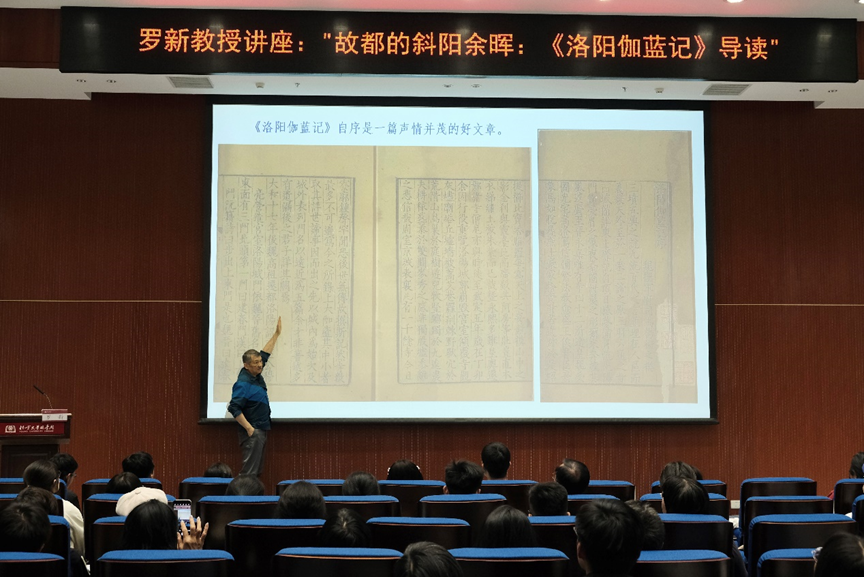

罗新作讲座

罗新从流行文化切入,提及周杰伦歌曲《烟花易冷》的创作背景。歌词中“魏书洛阳城”“伽蓝寺”等意象,被认为与《洛阳伽蓝记》中北魏洛阳城的衰败景象存在关联。尽管网络流传的“将军与女子爱情故事”系后人杜撰,但歌词对故都破败氛围的渲染,恰与书中“墙被蒿艾,巷罗荆棘”的描写形成跨时空呼应。

作为北朝四大奇书之一,《洛阳伽蓝记》与《水经注》《齐民要术》《颜氏家训》齐名。与南朝专注于僧尼传记的佛教著作不同,该书以寺庙建筑为中心,记录城市风貌、世俗生活乃至历史事件,呈现出“鲜明的世俗性和开阔的描写对象”。关于作者,其事迹鲜见于其他记录,姓氏存在多个版本,身份和写作时间也充满谜团。经考证,写作始于东魏孝静帝武定五年(547年),完稿于武定八年(550年)之前,前后不到三年。

讲座现场

谈及写作缘由,罗新提道,作者目睹洛阳在北魏政治分裂后,从繁华皇都沦为荒颓废败之地,强烈的世变兴亡之感促使其著书。书中以洛阳的佛寺为线索,不仅记录寺塔建筑,还展现了北魏后期的社会风貌。

《洛阳伽蓝记》写作体例独特,受佛经“合本子注”影响,其正文与子注结构为后世保留了诸多宝贵的社会文化记录,如著名的“宋云行记”子注详细记载了宋云等人出使西域的经历,在中西文化交流史上意义重大。此外,书中还通过众多子注故事,如孝庄帝临终诗、陈留公主的故事等,生动地呈现了当时的历史场景和社会风俗。

同时,罗新介绍了该书的版本情况。现存最早为明中期以后的刻本,且明刻本正文与子注混合。直至陈寅恪先生提出“合本子注”,学者们才对其撰写体例有了更深入的理解,如今中文学界有徐高阮、范祥雍、周祖谟等学者的校注本,各有特色,为读者研究提供了便利。

现场观众互动提问

互动环节中,同学们踊跃提问。罗新就佛教传入时间争议、书籍学术渊源、写作客观性、考古发现与文献互证等问题与同学们进行了充分的交流讨论。

讲座结束后,罗新与现场观众合影留念

撰稿:王张津怡

摄影:唐想